太 平 寺 (taihei-ji) の 歴 史

- 弘安6〜7年頃 (1283〜4年頃) 妙法尼、太平寺を創建、大休正念により仏堂の供養を行う。

- 本尊は釈迦如来像

- 妙法尼は相州の豪族の女、 千葉氏の妻で聖一国師の法嗣という。

- 又妙法尼は、仏光国師の弟子であった。

- 『念大休禅師語録』 並びに 『延宝伝燈禄(巻第十)』による。

- 徳治元年 (1306年) 11月頃

- 妙法尼、示寂する。

- 『秋かん泉和尚語録』 (玉村竹二氏編「五山文学新集・第6巻」所収)』による。

- 貞治6年4月〜永徳2年頃 (1367〜1382年頃) の間清渓尼、太平寺を中興する。

- 太平寺を中興した清渓尼は、足利基氏の夫人であり、基氏は初代鎌倉公方として瑞泉寺を中興している。

- 『秋かん泉和尚語録』 (玉村竹二氏編「五山文学新集・第6巻」所収)』による。

- 永徳2年 (1382年) 7月

- 清渓尼、示寂する。

- 『報国寺過去帳』 「太平寺殿清渓尼大姉(中略)永徳2年6月4日寂其仏事云・・」』による。

大永5年 (1525年) 里見義弘 誕生(父;義尭)。

大永5年 (1525年) 里見義弘 誕生(父;義尭)。

天文7年 (1538年) 国府台合戦にて小弓公方足利義明 敗死す。義尭は安房に退去。

天文7年 (1538年) 国府台合戦にて小弓公方足利義明 敗死す。義尭は安房に退去。

- ⇒ 里見義弘並びに義尭についた、里見氏の略系図を参照して下さい。 「里見氏略系図」 のページ参照

- 某年 ( 年) 青岳尼、太平寺に入る。

- 「生実御所義明の女、青岳(中略)当寺に住職せし・・」『新編相模風土記稿』による。

- 「義明ーー女子。太平寺。号青岳和尚、還俗。嫁里義広」『足利系図』による。

永正9年 (1512年) 北條早雲が鎌倉に攻め込む。

永正9年 (1512年) 北條早雲が鎌倉に攻め込む。

大永6年 (1526年) 里見氏が鎌倉に攻め入る。

大永6年 (1526年) 里見氏が鎌倉に攻め入る。

- ⇒ 小田原北條氏綱は里見氏の軍を鎌倉から追い返した。 「玉縄首塚由来」石碑 のページ参照

- 弘治2年 (1556年) 青岳尼、太平寺を去り、安房に渡り里見義弘の妻となる。

- 里見義弘 は軍船80艘を率いて三浦半島に攻め入る。新井城を破却し

- 鎌倉に乱入して、太平寺の本尊聖観音菩薩立像とともに時の住持青岳尼を掠して佐貫城に連れ帰り、

- 青岳尼を還俗させ義弘の妻とした。

里見氏略系図; 源義家ー義国ー(新田氏)義重ー(里見氏)義俊・・・(安房里見氏)義実ー成義ー実尭ー義尭ー義弘

里見氏略系図; 源義家ー義国ー(新田氏)義重ー(里見氏)義俊・・・(安房里見氏)義実ー成義ー実尭ー義尭ー義弘

- 太平寺はその後間もなく頽破した。

- 『新編相模風土記稿』 並びに 『東慶寺文書』による。

- 某年 ( 年) 太平寺本尊を東慶寺に移安する。

- 『東慶寺文書』による。

↑ (木造) 聖 観 音 立 像

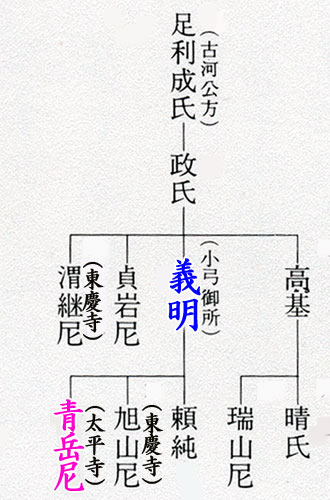

( 現在;東慶寺松岡宝蔵に安置 )↑ 青 岳 尼 系 図

青岳尼と旭山尼の姉妹

青岳尼と旭山尼の姉妹

- 青岳尼の父は、足利義明で古河公方足利政氏の二男である。義明ははじめ鎌倉で僧となり後に還俗している。

- 奥州を流浪して後 猛将として小弓城に入る。里見義尭やその子 里見義弘らの房総の諸将を従えて、

- 兄の高基やその子晴氏と争うも、天分7年(1538年)10月、千葉県市川市の国府台の戦いに敗れ討死する。

- 古河公方の末裔の娘姉妹の姉(青岳尼)、妹(旭山尼)と兄(頼純)は里見氏を頼り落ちのびる。

- その後、姉妹は鎌倉へ行き、姉・青岳尼は太平寺へ、妹は東慶寺に入り旭山尼と呼ばれ俗世を絶つ事になる。

- 弘治2年(1556年)、安房の里見義弘は打倒北條、古河公方家再興の夢をかけて鎌倉に攻め入り、

- 太平寺の青岳尼を奪い、本尊の木造聖観音菩薩像を持ち帰る。

- のちに聖観音像は、北條氏康の命で、東慶寺の尼僧が里見氏と掛け合って東慶寺に取り戻される。

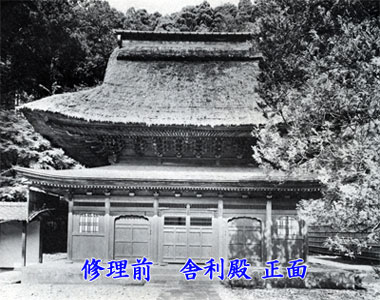

- 太平寺は廃絶し、仏殿が円覚寺の舎利殿として移築され現存し、

- 木造聖観音立像は、現在 東慶寺に安置されている。

永禄6年 (1563年) 円覚寺舎利殿が火災に遭って焼失する。

永禄6年 (1563年) 円覚寺舎利殿が火災に遭って焼失する。

- 永禄7年 (1564年) 北條氏康、太平寺仏殿を円覚寺正続院への移転を認める。

- 『円覚寺文書』「太平寺客殿、正続院へ被引、則可有建立由」による。

- 『新編鎌倉志』「円覚寺の開山塔の昭堂は、太平寺の仏殿なりという」による。

↑ 円覚寺 舎利殿 ( 修理前 ) ↑ 円覚寺 舎利殿 ( 竣 工 )

近年に於ける 舎利殿 修理経過

近年に於ける 舎利殿 修理経過

円覚寺舎利殿は、明治32年 (1899年)に特別保護建造物に指定後、明治33年 (1900年) に解体修理された。

円覚寺舎利殿は、明治32年 (1899年)に特別保護建造物に指定後、明治33年 (1900年) に解体修理された。

- 大正12年 (1923年)の関東大震災で全壊する大被害をうけ、大正14年 (1925年) から復旧工事が起こされた。

- 昭和4年(1929年)に幹部等著しい材料の取替え復元した。 今日 国宝に指定されている。

- 昭和27年 (1952年)の修理、−上層茅葺屋根の前面葺替、裳階柿葺の部分修理、来迎柱・扉等の修繕工事を行う。

- 昭和43年 (1968年)の修理の際、屋根替工事において、中世禅宗様建築の柿葺屋根に復元された。

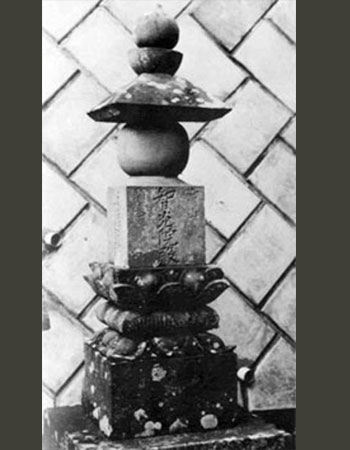

- 【 安 房 に 渡 っ た、そ の 後 の 青 岳 尼 は・・・】

- 弘治元年(1556年)の三崎三浦海戦の頃、里見義弘が鎌倉に討ち入り青岳尼を安房に連れ戻された

- 青岳尼は還俗し、里見義弘の妻になったという。

- 天正4年(1576年)頃、没したと伝えられている。

↑ 富浦町の興禅寺の供養塔 ↑ 館山市の泉慶院の供養塔

- 岡本城

- 館山市